野焼を終えひと月余りたちました。上ノ原は、命芽吹き賑やかに香り立つ季節を迎えました。植物たちは、次の世代につなぐため子孫を残すために、生き生きと養分を吸収し成長していきます。その命の一部をいただくプログラムです。

なぜ山菜採りを年間プログラムに組み込んだのかというと、コロナ禍で野焼きを2年中止せざるをえなかったことと、再開後も悪天候続きで十分に焼けなかったことで、茅刈りでは雑草(ゴミ)と呼ばれる植物が増えてきたからです。梅雨に入る前、入会地で山菜を採り、食べることで夏に負けないからだをつくることは、屋根を葺き、家を守り、暮らしを次世代につないできた先人の日常でした。その当たり前を復活させること、この時期にススキ以外の草を採り活用することは、茅刈りの効率アップにもつながります。

ワラビを採ろうとした矢先、ゴロゴロと雷が鳴りポツポツ雨も本降りになりました。一時車に戻り避難します。植物たちはというと、暗天にも負けず雨粒を纏い輝いていきます。雷が遠のいたところで、カッパを着て草原に出ました。いつまた雷が鳴るか分からない天気なので、作業は広範囲に広がらず、広場からカラマツ林までの上段で行いました。雨の中での作業となりましたが、13人でコンテナ山盛りいっぱいのワラビが採れました。

|

| この時期の上ノ原茅場 |

|

| 雑草(ゴミ)の除去&ワラビの採取 |

|

| 採りたてのワラビ |

=ワラビの処理は採ってすぐ行うべし=

15時、藤原の集会所『遊山館』に移動してワラビの処理を行います。ご指導いただくのは、3月の活動『雪原トレッキングとうどん打ち体験』でもお世話になった、並木山荘のおかみさんの小俣マチ子さんです。

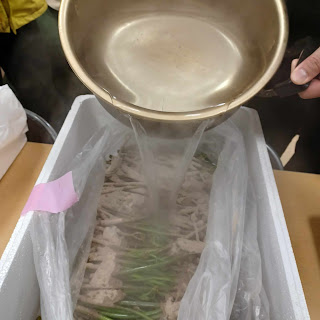

灰汁抜き

重曹と木灰の2通り行いました。「重曹何g入れますか?」おかみさんに尋ねると「まあ入れてみて」と言いました。ワラビの収穫量や、その年の生育具合で重曹や木灰の分量は違ってくるのだそうです。長年毎年行っているおかみさんの経験がなせる技。ワラビにまんべんなくまぶしたところで、熱湯をヒタヒタまで注ぎ密閉します。10分後、食べてみて好みの味になっていたら、重曹や木灰を水で洗い流し、一晩流水に晒します。もちろん上ノ原まで運び、水守様が見守るなか十郎太沢の水に晒しました。

|

| 灰汁あく抜く |

|

| 十郎太の清水で一晩晒す |

ワラビの塩漬け

野菜を入手することが困難な、雪国の冬の保存食です。

まず、ワラビの根元を揃えて輪ゴムで直径10cmくらいの束にくくります。次に、蓋付きの平らな発砲スチロールの入れ物にビニール袋を入れます。ワラビの向きを揃えて並べ、一列並んだら塩を約500gまんべんなくのせます。その上に今度は逆さに並べていき、塩を約500gまんべんなくのせます。これを繰り返し、最後塩をで終えます。塩は2kg用意していました。「これじゃあ足らないね」とおかみさんの一言に、そんなに塩が必要なのかと、皆目を丸くします。副塾長が家に持ち帰って1kg追加しました。

|

| ワラビの選別結束 |

|

| 塩をまぶす |

今回の車座講座は、副塾長藤岡 和子の暮らしの研究『野を喰らう』から野の花種別に仕込んだ酵素シロップの味比べをしました。何を試食させられるかと、みんなおっかなびっくり舐めています。タンポポが美味しかったという人、スイカズラが美味しかったという人、ハナダイコンが好みという人、人それぞれ感想が違い、虫によって食べる草が違うように人間も違うものだなあと感じます。一旦上がった雨もまた降りだしました。明日の天気はどうなるのでしょう。

小雨降る朝になりました。効率を考え、作業を3班に分けることにしました。

・昼食の天婦羅用の野草摘み班

・侵入木及び草の伐採班

・ススキの生育に与える野焼き効果と雑草駆除効果検証班

野焼きとススキ以外の草を抜くことが、どうススキの生育に効果が出るのかデータを集める1回目です。2m×2mを4分割。今年野焼きをしたところ、去年野焼きをしたところ、毎年野焼きをするところの3地点設置しました。この面積で十分なデータが取れるのか分かりませんが、今年の茅刈りまで月1回調査していきます。

|

| 野焼きの効果&雑草駆除効果試験地設置 |

|

| プロットの様子 |

昨日と同じ雨降る中の作業になりましたが、雷雲は発生せずシトシト雨。薪炭林内まで足を運び、ヤマブドウの新芽を採集しました。各班作業に没頭しました。

|

| 自然からいただいた野草 |

|

| ニリンソウ |

天婦羅用に摘んだのは、ハンゴンソウ/アザミ/ヨモギ/ウド/フキの若葉/ヤマブドウの新芽/タンポポの花/7種。ご飯のお供にとノコンギクの醤油浸しも作りました。『ロッジたかね』で握っていただいたおにぎりと共に、参加者13人でわいわい野を喰らいました。

|

| 調理中 |

|

| 銀座の有名天ぷら屋より美味しかったと好評 |

報告・写真 副塾長 藤岡和子