【プロローグ】

群馬県みなかみ町藤原上ノ原入会地で2004年、40年ぶりの野焼き復活から20年の節目の2024年。1年間の入会仕事を無事に終え、20周年式典を21年目の野焼きと共に開催しました。

私は、2014年夏の草刈りから関わり10年。今や副塾長(自称:青水のちんどん屋)に就任しています。

式典準備のため、幹事一同前日から藤原入り。講演会場入り口が寂しいので、ビビッと閃いたのが、

|

| 昨年作ったニュウ(乳) |

昨年作ったニュウ(乳)が上ノ原にある!杉の木から青っ葉、地面から蕗の薹、集落から桜の花を頂戴して生けました。夜も夜な夜な、明日の準打ち合わせ準備とです。

|

『ボッチ(茅束)生け花』 |

26日

私は、新幹線と在来線を利用する参加者のアテンドのため、マイクロバスに添乗しました。その中には、初代塾長清水さんと藤原の生き字引、林親男(ちかお)さんもいらっしゃいます。親男さんはご高齢のため、数年前から藤原を下り街で暮らしています。バスに乗った親男さんから、みなかみ語りが始まりました。

|

| 親雄さんから水上語り |

古道の話。山の木を筏にして流した利根川の話。親男さんが指差す山の石で奈良俣ダムの石組みをした話。みなかみは、雪解けの水流を活かしてラフティングのメッカとなっているが、そのエネルギーは、水力発電にも使われていること。谷川岳を見ながら馬の背の話、雪解けてできる馬の姿を見て、春まきのタイミングを計っていたそう。

道中あちらこちらに、生活様式の変貌を語る歴史が、散りばめられていました。まさに自然と暮らしは一体でした。

「靴を取りに行きたいから、ちょっと家に寄ってくんねぇか?」

|

| マイクロバスを親雄さんの自宅前に |

それでマイクロバスを親男さんの自宅前に停めました。靴を取りに行っただけにしては遅いな?そう思った頃、戻って来たその手にアブラチャンのかんじき。

「いるか?」

なんと!!私に差し出しました。思いがけないプレゼント、親男ブランドのかんじき。ヤッター\(^o^)/来年の大幽トレッキングはこれで登ろう!!

用は済んだはずなのに、今度は庭に入って行きました。皆さんバスで待っているなか、親男さんが私を手招きします。

「金魚がいんだよ」

池を覗くと立派な金魚。親男さん曰く15匹。

「餌やっていいか。すぐ済む」

二度目の『すぐ済む』で餌やりを終え、漸くしてバスに戻った親男さんでした。

かんじきを頂き喜んでいると、親男さんが私に耳打ちします。

「大幽(洞窟)の氷筍って知ってるか?」

私が頷くと

「ありゃ~凄いだろ。あれは俺が見つけたんだ。初めて見た時は、そりゃあ、びっくりさ。2時間は動けんかった。」

|

| 親雄さんが最初に発見した大幽洞(洞窟) |

初めての参加者も、きっと親男さんの虜になったことでしょう。ほんわか楽しい道中もここまで、上ノ原入会地に到着しました。

|

| 上ノ原に到着 |

さて、このビッグイベント。この1年草摘み欲を封印して準備に取り組んで参りました。熱意半端ないので、プロローグだけでこの長文です。(笑)

【野焼き事前作業】

マイカー組も上ノ原入会地に集合し、明日の野焼きの準備をします。3日前上ノ原は、まだ雪に覆われていました。今年は、移住16年目の塾長も初めて経験する程の積雪量。久し振りに雪間の野焼きとなるとの見立てです。26日の雪の具合は、野焼き予定地に除雪機が入り、晴天による雪解けも相まって、予定のブロックの2/3は焼けそうです。

|

| 雪に覆われた上ノ原(3日前 |

|

| スコップ隊が除雪で防火帯を作る |

|

| レーキ隊がススキの毛羽立て |

【野焼き復活21年目の点火式】

上ノ原では茅場11haを3分割して、3年周期で焼いています。今年は残雪のため、エリア1/3の内2/3程を焼きます。防火帯作りは例年より作業量が少なく、時間に余裕が出来ました。

|

| 上ノ原の野焼きは三分割3年周期が基本 |

そこで明日の練習も兼ねた20周年記念点火式(野焼き講習会)を行うことにしました。

着火は、初代塾長清水さんと二代目の草野さん。草野さんはしっかり清水さんのサポートにまわります。点火式で焼いた箇所は、広場の右の細長いエリア。焼け跡が、明日広場を焼く時の防火帯になります。「狭い帯状のエリアを丁寧にゆっくり焼くことで、隣接した広範囲を安全に焼くことが出来るんです。」と野焼き王子増井さん(年間30箇所以上の野焼き行脚時代を持つ)。前日夕方に上ノ原に降り立つと、一瞬で見極めた熟練の技!!さすが我が野焼きの師匠!

|

| ジェットシューターを背負って指示する小幡さん |

|

| 初代清水塾長と二代目草野塾長が点火式 |

|

| 点火式で焼いた歌手は、広場の右の細いエリア |

|

| 長男を同行して久しぶりの上ノ原に立ちサポートしていただいた増井さん |

昼食を食べ、鎮火確認をしっかり行い、式典会場に移動しました。

【20周年行事プログラム】

○開会式

|

| 開会式 主催者挨拶北山塾長 |

来賓挨拶

|

| 来賓挨拶 みなかみ町田村義和教育長 |

私の番が終われば、後は素晴らしい話が続きます。

。

○報告会

『20年の振り返り』藤岡和子

|

『上ノ原植物調査』小幡和男

|

| 阿部賢一みなかみ町長 挨拶 |

○記念講演

『流域コモンズという先見の知』西廣淳

(国立環境研究所気候変動適応センター)

○シンポジウム

『上ノ原の未来に向けて』

コーディネーター

笹岡達男(全国草原再生ネットワーク理事)

パネリスト

朱宮丈晴(日本自然保護協会)

町田守俊(町田工業社長)

北山郁人(森林塾青水塾長)

ナンバンギセルの花びらのヒダの話を、目を輝かせて語る小幡さん。ジャワ原人からネイチャーポジティブまで自然と人類の壮大な歴史を、青水の活動に当てはめて語る西廣さん。上ノ原の未来に向けて、登壇者各専門の視点から意見を出し合ったシンポジウム。3時間の式典は詰め込みすぎ感が半端ないですが、贅沢すぎるその濃さに頭一杯、胸一杯でした

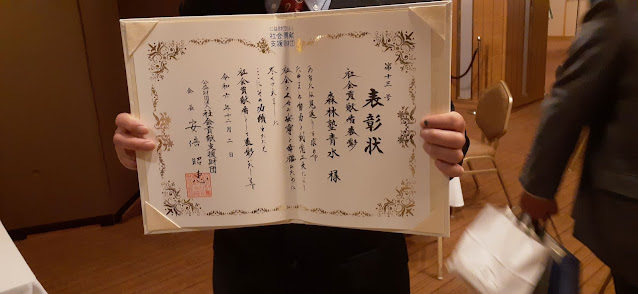

○感謝の集い

|

| 草野前塾長の開会挨拶 |

|

| 林 親雄さんに感謝状贈呈 |

|

| 塾草創期の功労者木村伸介さんのお言葉と乾杯 |

|

| 懇親風景 |

|

| 安楽顧問の万歳三唱で締め |

食事をしながら感謝の集い。そこで語り合いきれず、その後の各部屋での二次会で、車座談義に花が咲きました。

【山の口開け神事】

十二様に一年の入会仕事の無事を祈願します。北山塾長の祝詞の後、楽の奉納で唄わせていただきました。楽曲はカススアフリ族の歌で、ジャンベ(太鼓)は夫(貴司)です。

デュニヤマハタマ デュニヤマ

=和訳=

世界はひとつ ずっと 手を取り合っていこう

創始からいわれ続け守ってきた 地の神に感謝する心

何にでも自然界に叶わぬからこそ 共に生きること

と唄いました。

|

| 塾長の祝詞奏上 |

|

| カススアフリ族の歌を奉楽 |

【野焼き】

「野焼きは陣取りゲームなんですよ」

息子を抱き、炎を読みながら呟いた師匠である増井さんの前を、ジェットシューターを背負い走る。

三年前に参加した女性から、「和子さんのように動けるには、どれくらい経験したんですか?」問われました。今年は着火でなく、水を背負うジェットシューターのみ。数えたら今年が7回目。女性が感じた私の『動き』は、経験回数は少ないけれど、一年目の2015年から火付け役に抜擢していただいた時から、その後3年間、火付け役とジェットシューターを兼任した年も、野焼き王子増井さんの側で一緒に動いたからこそ。問われなければ振り返ることのなかった気づきです。まだまだど素人ですが、野焼きレジェンド方の側で、これからも経験を積んでいきたい。

野焼き文化=火の文化が培ってきた生態系。季節仕事は1季逃すと365日後。式典での小幡さんの、上ノ原の植物の報告。西廣さんの、流域コモンズと火の文化の講演。茅場を一緒に守ってきた文化財の屋根を葺く町田工業社長の思い。そのお話を聞いた後の野焼き。一年後の重大さ、伝統を継承する大切さをひしひし感じました。

【増井さんと走り回りながら学んだ野焼きの至言。この時を経て、今の動きがある。】

「ジェットシューターは火を消すだけではないんです。炎をコントロールする。それが楽しいんです。」

「火を着ける。炎は広がる側から野焼きは炭化していく。」

「焼きたい方向にある程度炎が移ったら、焼かないエリア方向の。ほら、そこの炎ですね。消すんです。すると、こっちから風が吹いて焼きたい炎を助けるんです。」

「あそこが危険ですね。あの木に火が移ったら森まで燃やしかねない。そのために、手前のもさっとした、そこ。灌木がぱらついたところを一気に燃やしたい。」

「和子さんは、ここから、あっちに向かって、今までの感覚で着火して行って下さい。僕は、あそこまで行って、火を着けながら後から追いつきます。」

「僕が追いついたら、炎が高く揚がる前に急いで走りきります。」

「はい!走って!!」

走りきり、防火帯から炎を見る。

背後から冷たい風が吹いた。

「風を呼びました。これからです。」

風をうけ、一気に立ち上がった炎は、勢いをつけて枯れ野を焼いていく。煙は渦を巻き中心に集まり、天高く上がった。

そして鎮火 一瞬だった。

話だけでなく、予測を聞き、実際に行い、そして事象を体感する。この体感は忘れない。

|

| 増井さんの野焼きのやり方説明 |

|

| 消防団のみなさん出動ありがとうございました |

|

| 集合記念撮影 |